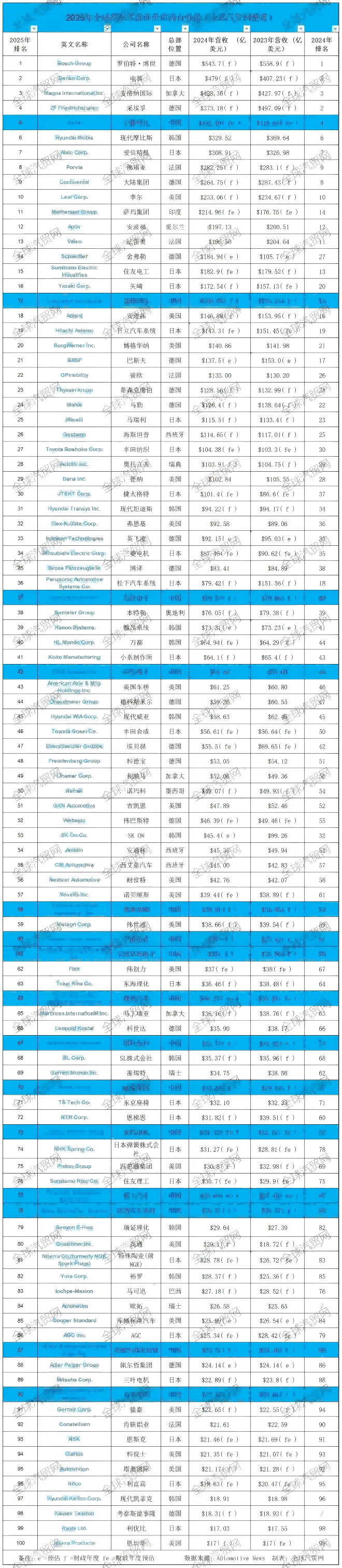

全球汽贸网资讯,这份榜单不仅是企业排名的更迭,更是一场关于未来十年的“生存预演”。

巨头的沉浮与新兴力量的崛起

连续14年稳坐榜首的博世,依然是行业的“中流砥柱”,但543.7亿美元的营收背后,藏着传统内燃机业务萎缩的隐忧,曾经的“硬件霸主”,正急于撕掉“传统供应商”的标签。

相比之下,宁德时代尽管受全球动力电池价格战影响,其营收小幅下滑至352.49亿美元,排名跌至第五,但仍是前十中唯一的中国企业。更值得关注的是,它没有困在“电池商”的角色里,而是试图从“电池供应商”升级为“全球电动化生态构建者”,毕竟,只有掌握产业链话语权的企业才能活到最后。

不过传统巨头的阵痛远未结束,采埃孚营收缩水25%、大陆集团裁员万人……欧洲供应商集体陷入“转型焦虑”。这里有产能过剩的无奈,更有劳动力成本高企的拖累,欧洲老牌企业引以为傲的“工匠基因”,反而成了转型的枷锁。

中国15家企业上榜,热闹后的隐忧?

在这份榜单中,中国供应商的表现堪称“最亮眼的变量”:15家企业上榜,数量占比15%,其中德赛西威、宁波拓普领跑增长榜,用智能座舱、空气悬架等创新产品打破了外资企业对高端零部件的垄断。更让人惊喜的是蜂巢能源、万丰奥威等新面孔填补了中国供应链的多个短板。

但热闹背后,隐忧同样不容忽视。15家上榜企业中,仅有宁德时代、延锋跻身前列,在高端芯片、传感器等领域,中国供应商仍高度依赖外资。更现实的压力是价格战之下,即便强如宁德时代,也因行业内卷导致利润空间不断压缩;而比亚迪电子等企业,更是靠“以价换量”维持市场份额。

改写行业规则的三大趋势

电动化的“理性降温”。曾几何时,动力电池被称为“新能源的心脏”,但如今,当电池成本占整车比重下降,当车企纷纷自研电池,供应商的生存逻辑彻底改变,从“卖电池”转向“卖解决方案”。混动技术的逆袭就是典型,这恰恰说明:电动化不是“非此即彼”,而是多元技术的融合。

软件定义汽车(SDV)的“代码革命”。如果说电动化是“动力革命”,那么SDV就是“灵魂革命”,谁掌握了软件,谁就掌握了用户交互的入口,但中国玩家的尴尬在于:德赛西威的车载娱乐系统全球领先,自动驾驶算法却仍落后国际巨头3-5年,软件的差距,比硬件的追赶更难。

区域化供应链的“本土化浪潮”。当全球贸易摩擦加剧、地缘政治风险上升,“本地生产、本地研发”成了企业的生存法则。博世、采埃孚在华设立ADAS研发中心,宁德时代、国轩高科在北美建厂,中信戴卡通过墨西哥工厂将北美市场份额提升至18%……区域化不是“封闭”,而是通过更灵活的供应链应对不确定性。

谁被淘汰?谁能突围?

2025年的百强榜,实则一份“淘汰预警名单”。那些无力转型的内燃机企业如美国李尔、英国海斯坦普等正加速退出;而新势力们的“护城河”争夺才刚刚开始,固态电池、4D毫米波雷达、AI-ADAS技术,每一项都可能颠覆现有格局。

更不可忽视的是地缘政治的“黑天鹅”:美国《通胀削减法案》限制中国电池进口,欧盟碳关税重压,让“区域化供应链”从选择变成刚需。未来的汽车产业,或许不再是“全球分工”,而是“阵营化竞争”,但无论哪种模式,技术自主权都是终极要义。

(编译:全球汽贸网 Katy)